06.04.2012 – Die tägliche Wasserschlacht

USA gegen China, Europa gegen USA: Die Welt verstrickt sich in Handelskriege. Bedrohen sie unseren Wohlstand?

Barack Obama lässt gerade in Washington eine neue Behörde einrichten. Trade Enforcement Center wird sie heißen, Büro zur Durchsetzung des Handels, und amerikanische Firmen bei Geschäften in aller Welt unterstützen. Wenn Geschäftspartner gegen amerikanische Interessen verstoßen, sollen die Beamten Alarm schlagen, und der Präsident organisiert schnell die Gegenwehr. Gerade jetzt seien die US-Exporteure allerlei »unfairen Praktiken« ausgesetzt, sagt Obama.

Tatsächlich gab es schon lange nicht mehr so viel Streit zwischen den Handelsnationen. Erst am Wochenende protestierte der amerikanische Handelsbeauftragte Ron Kirk bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf: Die Europäische Union subventioniere trotz mehrfacher Beschwerden und Urteile immer noch ihren Flugzeugbauer Airbus. Ein Untersuchungsausschuss in Washington soll schon mal über mögliche Sanktionen nachdenken.

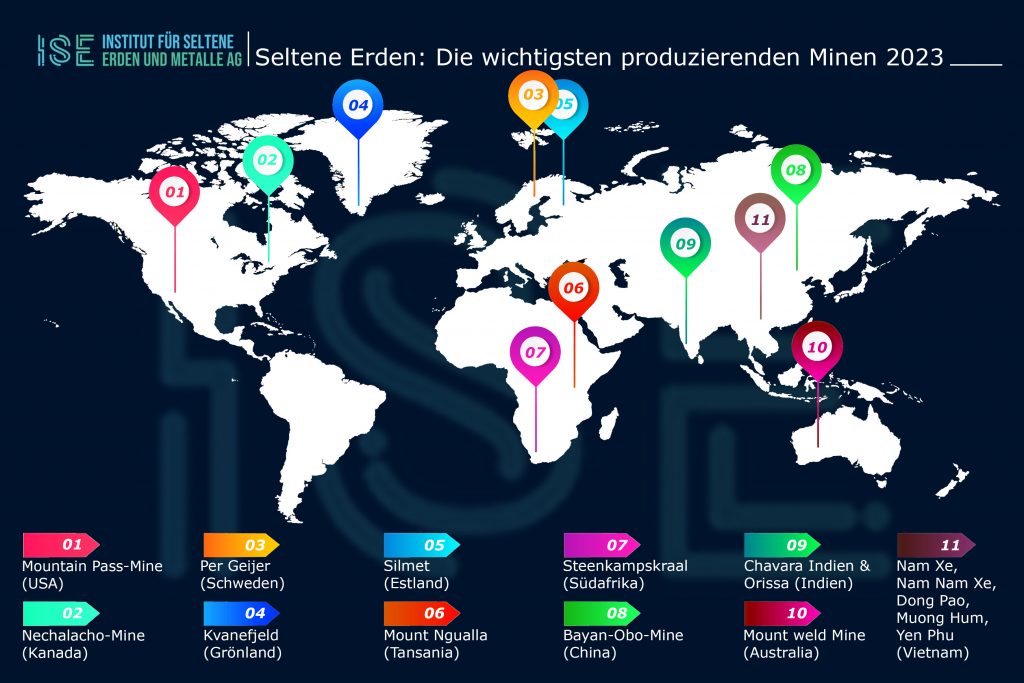

Zuvor, Mitte März, zogen die USA, die EU und Japan gemeinsam vor die WTO und verklagten China, weil das Land die Ausfuhr wichtiger Spezialrohstoffe (Seltene Erden) beschränke. Dagegen verkauften die Chinesen der Welt zu Dumpingpreisen viel zu viele Solaranlagen, meinten die Amerikaner zudem – und verhängten Strafzölle auf die Kollektoren made in China.

Bei Politikern und Handelsstrategen aus aller Welt hat ein Gesinnungswandel eingesetzt. Man flirtet wieder mit dem Protektionismus. Mal beschwert man sich über zu viel Export und mal über zu wenig, mal über unfaire Subventionen und ein andermal über wettbewerbsverzerrende Steuern. Die Begründungen sind verschieden, der Trend ist aber eindeutig: Die Welt streitet über den Handel, und die Stimmung wird gereizter.

Vor ein paar Wochen warnten die Chefs der großen europäischen Luftfahrtunternehmen Airbus, Lufthansa, MTU Aero Engines und Air Berlin bereits vor einem Zeitalter »größerer Handelsauseinandersetzungen«. Handelskriege brächen aus, und sie selbst säßen zwischen den Fronten: Seit die EU sich in den Kopf gesetzt hat, ausländische Fluggesellschaften zu Klimaschutzabgaben zu zwingen, haben China, Russland und 24 weitere Staaten Vergeltung angedroht. Peking soll schon über die Stornierung eines Großauftrages für A380-Flugzeuge nachdenken, Moskau den Entzug von Überflug-, Start- und Landelizenzen für europäische Airlines erwägen.

Immer, wenn in irgendeinem wichtigen Land der Wahlkampf tobt, geht es neuerdings auch gleich gegen den Handel. In Frankreich hat Nicolas Sarkozy ein Acheter Européen-Programm gefordert, und in den USA erklärte Barack Obama beim Besuch einer Autofabrik: »Ich mag kein Zeug, das dort (in China) produziert und dann hier verkauft wird. Die Sachen sollen hier produziert und dort verkauft werden.« Zusammengenommen, urteilt Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, sei das »schon ein recht scharfer Giftcocktail«.

Handelsexperten der in England und der Schweiz operierenden Denkfabrik Global Trade Alert haben festgestellt: 2012 gab es dreimal mehr Maßnahmen zum Schutz von Märkten als zu ihrer Liberalisierung. Spitzenreiter beim Erlassen neuer Handelsschranken sind ausgerechnet die erstarkenden Schwellenländer. Argentinien liegt vorn mit 192 neuen Regeln zur Importbegrenzung, Russland folgt mit 172 knapp dahinter, China und Brasilien sind kaum zaghafter.

Die Beschränkungen reichen von schlichten Zöllen, Quoten und Einfuhrverboten über Subventionen für die heimische Industrie bis hin zu detaillierten Sicherheits- und Produktionsvorschriften, die heimische Unternehmen besonders leicht und ausländische nur schwer erfüllen können. Oft geht es ganz gezielt gegen Konkurrenten aus der reichen Welt: Argentinien zum Beispiel erließ kürzlich zum 30-jährigen Jubiläum des Falkland-Krieges eine Einfuhrbeschränkung speziell für Güter aus Großbritannien.

Vor einem Jahrzehnt wäre solches Verhalten allgemein geächtet worden. Damals war sich die Welt nahezu einig, dass ein möglichst freiheitlich organisierter Welthandel allen nutzt. Je mehr davon, desto besser. Gleich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 galt dies sogar als Rezept zur Weltverbesserung. Als Zeichen der Hoffnung und als Impuls für mehr Wohlstand begannen in der katarischen Küstenstadt Doha die Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen. Die Zölle sollten weltweit weiter sinken und Handelsbarrieren fallen, so wie es in solchen Handelsrunden immer geschehen war, und diesmal sollten auch ganz neue Arten von Handelsbarrieren auf den Verhandlungstisch.

Es war ein ehrgeiziger Traum: Besonders ärmere Länder sollten die Märkte der Reichen leichter erreichen. Die EU und die USA sollten ihre Agrarsubventionen abbauen, damit Produzenten aus Afrika dort ihre Waren verkaufen könnten. Umwelt- und Sozialstandards sollten Einzug in die Verträge halten. Urheberrechte für Medien oder Software sollten besser gewahrt werden. Auch der Schutz von Rechten an Innovationen, etwa neuartiger Arzneien, sollte besser werden, aber ohne armen Menschen den Zugang zu Arzneimitteln zu verwehren. Faire Regeln für alle, lautete das Ziel. Keiner würde mehr benachteiligt, die ganz Armen würden sogar bevorzugt.

Und heute? Der britische Premier David Cameron sprach es Anfang des Jahres beim Treffen der Weltelite in Davos zum ersten Mal offen aus: Die Doha-Runde ist nicht mehr zu retten. So bald wird die Menschheit kein globales Handelsabkommen mehr schließen.

Zu viele Themen, zu viele starke Akteure: Brasilien, Indien und China sind wirtschaftliche Großmächte geworden und wollen bessere Deals als früher. Die alten Industrieländer kämpfen dagegen mit Finanzkrise und steigender Arbeitslosigkeit und sind kaum zu Zugeständnissen bereit. Damit bestätigen sie die Entwicklungsländer in ihrem alten Verdacht, der Westen habe es mit dem Marktzugang für ärmere Länder nie ernst gemeint.

Die Frage ist nur: Ist das Scheitern der Doha-Runde so schlimm? Schließlich blüht der Welthandel trotz allem weiter. Größere Massen von Waren werden um die Welt geschippert, durch die Lüfte geflogen und über Grenzen hinweg gehandelt als je zuvor. Plus fünf Prozent allein im vergangenen Jahr – und es liegen keine Prognosen für eine ernsthafte Trendumkehr vor.

Feststeckende Verhandlungen und neue Handelsauseinandersetzungen? Vielleicht gehören sie künftig einfach dazu, werden zu einer Art täglicher Wasserschlacht, und die Containerschiffe fahren trotzdem weiter. Nach neuen Regeln und in neuen Bahnen. Das passt dann bloß nicht mehr so recht zu der alten Welt, in der die WTO und ihre Vorgängerorganisation erdacht wurden.

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die frühen siebziger Jahre hinein war der Welthandel fast ausschließlich von einer Handvoll großer Industrienationen bestimmt, unter ihnen die USA, Deutschland und später Japan. Aus dem Süden bezog man zwar Gewürze, Baumwolle, Kautschuk oder Erze, aber der Handel mit Reifen und Autos, Motoren und Maschinen wurde vom Norden bestimmt.

Schon 1990 sah die Welt aber anders aus. Die Tigerstaaten Ostasiens waren zu den großen Handelsnationen hinzugestoßen. Im Jahr 2010 hatte sich die Welt schon wieder gewandelt: Jetzt war China der zweitgrößte Exporteur der Welt, gleich nach den USA. Und von Brasilien bis Südafrika traten altbekannte Partner mit neuen Muskeln auf.

Weg mit den Handelsbeschränkungen, das war der alte Ansatz. Aber der war nur eine Ursache dafür, dass der Welthandel so dramatisch zunahm. Mindestens genauso wichtig waren die Fortschritte in der Transporttechnik, etwa bei den Verladeanlagen in den Häfen oder in der Luftfracht. Ebenso neue Computer-, Kommunikations- und Managementtechniken, die zunehmend eine Planung von Ressourcen und Produktion quer über Kontinente, Zeitzonen und Kulturräume hinweg erlaubten.

Als Ergebnis entstanden – bildlich gesprochen – Fließbänder, die die Welt umspannten. Transportkosten spielten kaum eine Rolle, also zerlegten Unternehmen die Produktion in feinste Glieder und ließen bald jeden Produktionsschritt dort erledigen, wo es am billigsten oder besten war. »Made in the world« nennt der WTO-Chef Pascal Lamy das.

Doch so schön diese Geschichte ist, auch sie ist zu einfach. Zu Beginn des Jahres hat der Internationalen Währungsfonds in Washington eine Studie über die sich wandelnden Handelsmuster auf der Welt veröffentlicht. Sie lässt einige alte Vorstellungen ins Wanken geraten. Es sind ja nicht bloß die internationalen Konzerne, die entscheiden, was an welchem Fleck der Welt produziert wird. Die Zulieferer dieser Konzerne haben ihren eigenen Kopf, lagern ihrerseits Produktionsschritte an andere Orte aus, kaufen nach eigenem Kalkül im Ausland Rohstoffe ein. Und siehe da, das Ergebnis ist überhaupt keine flache Welt, befreit von jeder Geografie, von jeder historischen oder kulturellen Vorliebe. Eher das Gegenteil: »Die Expansion des Welthandels ging mit einer wachsenden regionalen Konzentration einher«, schreiben die IWF-Forscher.

Der Handel zwischen den großen regionalen Blöcken – Asien mit seinen großen Wirtschaftszentren China und Japan, Europa, die USA und ihre Nachbarstaaten in Nord und Süd – ist in den vergangenen Jahrzehnten gar nicht so eindrucksvoll gewachsen. Sein Anteil an der weltweiten Wertschöpfung betrug 1980 wie auch 2009 recht genau zwölf Prozent.

Förmlich explodiert ist hingegen der Handel innerhalb dieser Regionen. Er hat sich auch gewandelt. Zuerst lagerten Japan und die asiatischen Tigerstaaten viele Arbeiten nach China aus; dann verschob China wiederum Arbeiten nach Vietnam oder in ostasiatische Nachbarländer, und im Lauf dieser Zeit übernahmen die Zulieferer wachsende Teile der Wertschöpfung. Sie produzierten auch hoch komplizierte Dinge, die eine fortgeschrittenere Technik und eine bessere Bildung der Mitarbeiter erforderte.

Eine Sache war dabei anders, als man sie sich immer vorgestellt hatte. Die einmal gewachsenen, vorwiegend regionalen Handels- und Produktionsbeziehungen erwiesen sich als erstaunlich beharrlich, selbst wenn die nackten Zahlen dagegen sprachen – wenn zum Beispiel die Wechselkurse oder die Lohnkosten eigentlich für eine erneute Verlagerung der Produktion sprachen.

Die Handelsverbindungen der Schwellenländer untereinander sind entsprechend stabil, vor allem in der jeweiligen Nachbarschaft. Die großen virtuellen Fließbänder der Welt umspannen also doch nicht den ganzen Planeten, sondern häufig nur einen bestimmten Teil.

Der wirtschaftliche Trend wird politisch verstärkt. Während die Verhandlungen über eine neue WTO-Runde im Nichts verlaufen und Protektionisten das Wort führen, ist zugleich eine andere Sorte von Freihandelsverträgen wieder in Mode gekommen. Schwellen- und Entwicklungsländer in Asien und Lateinamerika haben seit 2004 insgesamt 13 regionale Freihandelsabkommen neu abgeschlossen. Und die Entwicklung geht weiter: Der russische Präsident Wladimir Putin schlug kürzlich eine »Eurasische Union« für die früheren Sowjetstaaten vor.

Über die Jahre kam auch eine Fülle von Handelsverträgen zwischen zwei Ländern oder Regionen hinzu – etwa zwischen den USA und Marokko oder der EU und Südkorea. Doch es sind die regionalen Abkommen, die die Struktur des Welthandels zurzeit massiv verändern.

All das geht gegen die Ideale der Welthandelsorganisation WTO. »Wir zerteilen hier gerade die Weltwirtschaft«, warnt Jagdish Bhagwati, der berühmte Handelsexperte von der Columbia-Universität in New York.

Der Vordenker der WTO sagt, es sei nun einmal etwas ganz anderes, ob die Welt einen Vertrag schließe oder nur ein paar Länder sich einigten. Die Unterzeichner genössen zwar fortan geringere Handelsbarrieren untereinander, aber alle anderen seien künftig relativ benachteiligt. Das lenke den Handel in willkürliche Bahnen und koste am Ende die ganze Menschheit einigen Wohlstand.

Am schlimmsten wird es dann, wenn knappe Güter wie Öl oder Kupfer bloß noch nach politischen Gesichtspunkten gehandelt werden – und nicht mehr dort, wo sie aus der Marktlogik heraus am produktivsten eingesetzt werden können. Doch auch Bhagwati, der Ökonom mit dem Kämpferherz, findet sich mit der gegenwärtigen Entwicklung ab: »Eine echte multilaterale Lösung steht im Augenblick außer Frage. Werden wir sie eines Tages wiederbeleben können? Wer weiß das schon!«

Protagonisten der alten Handelswelt wie Bhagwati machen sich noch aus einem anderen Grund Sorgen. Sie fürchten, dass mit einem öffentlich besiegelten Scheitern der Doha-Runde auch die ganze Institution WTO infrage gestellt wird. Wenn es aber der WTO an den Kragen geht, fällt auch ihre Funktion als internationale Schlichtungsstelle für Handelsauseinandersetzungen weg – was eine Menge politischen Ärger auch jenseits der Handelspolitik bedeuten könnte. Fallen die Profi-Schlichter aus Genf aus, dann eskalie- ren die Handelsstreitigkeiten schneller. Auch deswegen finden manche Experten den neuen Krach zwischen China und Amerika, die Auseinandersetzung zwischen Boeing und Airbus oder den argentinisch-britischen Zwist ungewöhnlich gefährlich für die Zukunft des Handels.

Einige der stärksten Befürworter des alten Systems sitzen nicht in den USA oder in Europa, sondern in den Entwicklungsländern, die besonders arm geblieben sind. Illusionen macht man sich dort nicht: Man weiß, dass die WTO und ihre Welthandelsrunden lange von den reichen Ländern dominiert wurden. Doch ebenso ist dort bekannt, dass man ohne sie den Interessen der alten und der neuen Industrieländer noch viel stärker ausgesetzt wäre. Viele afrikanische Länder haben das in jüngster Vergangenheit bei ihren Verhandlungen mit der EU erlebt, wenn es um bilaterale Handelsabkommen ging:

Die sogenannten Europäischen Partnerschaftsabkommen zwingen die Afrikaner zu Zollsenkungen, auch bei Agrarprodukten. Erst im Februar warnte der ehemalige tansanische Präsident Benjamin Mkapa davor, diese Abkommen zerstörten lokale Märkte. Das Genfer South Center, ein Beratungsinstitut für Entwicklungsländer, urteilte Ende 2011, dass die Pakte mit Europa den betroffenen afrikanischen Ländern »mehr Verlust als Gewinn« brächten. So fordern die Europäer ja diese Zollsenkungen ein, ohne selber auf die massive und wettbewerbsverzerrende Subventionierung ihrer heimischen Landwirtschaft zu verzichten.

Die USA sind nicht besser als Europa. Seit Jahren protestieren die sogenannten Cotton-4, die afrikanischen Baumwollproduzenten Benin, Mali, Burkina Faso und Tschad, vergeblich gegen die unfairen Subventionen der Amerikaner für deren heimische Produzenten.

Der tansanische WTO-Botschafter in Genf, Charles Mutalemwa, trauert der alten Welt hinterher und sagt, er sehe bei multilateralen Verhandlungen noch viel Potenzial für sein Land. Unterm Strich geht es in Genf wohl immer noch ein wenig fairer zu für die Ärmsten. Doch in diesem Punkt unterscheidet sich die neue Welt des Handels kaum von der alten: Auf Leute wie Mutalemwa hört niemand. Die Vertreter ganz armer Länder hatten noch nie viel mitzureden.

(Zeit online)